云上大冶报道(记者 刘娟 通讯员 王娟)近日,记者走进改造后的东岳路街道和平社区党群服务中心看到,“和趣儿童区”里,孩子们专注拼搭积木;“和雅书画区”中,老人们挥毫泼墨切磋技艺;“和畅书屋”旁,居民们围坐品茶、畅谈家常……如今的党群服务中心,已成为居民愿来、爱来、常来的“社区客厅”,生动诠释着我市老旧社区亲民化改造的民生温度。

自今年6月以来,和平社区秉持“办公空间最小化、服务功能最大化”原则,以“和趣、和雅、和畅、和乐”的“四和”文化为核心载体,通过空间重构、功能整合与服务升级,推动党群服务中心从“行政办事点”向“全龄生活港”深度转型。针对此前设施老化、功能单一导致的阵地冷清问题,社区精准发力,让改造不仅改善环境,更真正走进群众“心坎里”,书写出老旧社区共建共治共享的治理新答卷。

群众共谋:让改造方案装着“民心密码”

“亲民化改造的核心,是让居民从‘旁观者’变为‘参与者’。”和平社区负责人介绍,改造启动前,社区党委通过“党员群众议事会”、入户走访等多种形式广泛征集意见,累计收集居民建议10余条,让改造方案真正“扎根民心”。

“以前办事大厅冷冰冰,现在能坐下来喝茶聊天,孩子还能在旁边看书,这些都是咱们居民提的建议!”参与议事的居民陈师傅感慨道。

为确保改造贴合需求,社区组建由社区工作者、党员、热心居民组成的“监督小组”,全程跟踪施工进度,对功能布局、设施选择实时提出优化建议——“和趣儿童区”增设软质地垫保障安全、“和乐小剧场”采用阶梯式沙发提升体验感,诸多细节调整均源自居民的真实诉求。从“单向设计”到“双向共谋”,居民的深度参与让改造不仅改“空间”,更暖“人心”。

全龄友好:“四和空间”承载多元需求

打破物理隔断只是基础,和平社区更注重以“四和”文化为抓手重构功能场景,打造覆盖“一老一小”、服务全年龄段的“生活综合体”。

“和趣儿童区”既是临时“托管角”,也是快乐“成长园”。这里配备积木、拼图、围棋等用品,每月定期开展“绘本共读”“手工制作”等活动,社区志愿者全程陪伴照料,有效解决家长“看护难”问题;“和雅书画区”兼具“文化站”与“交流台”功能,书法绘画体验、非遗工艺展示等活动常态化开展,文创品展示区的特色作品可通过志愿服务积分兑换,让文化服务更具参与感;“和畅书屋”藏书2000余册,涵盖文学历史、儿童绘本、科普养生等多个品类,每月“阅读分享会”与“流动读书角”活动,让书香浸润社区每个角落;“和乐小剧场”既是文艺“活动场”,更是邻里“情感桥”,文艺表演、电影放映、邻里茶话会定期举办,节日主题活动精彩纷呈,未来还将增设婚恋“交友墙”,进一步激活邻里交往活力。

此外,社区同步配套幸福食堂、老年人日间照料中心、红色驿站等服务阵地,构建起“吃、学、玩、养”一体化服务链条,让不同年龄段居民都能在这里找到归属感。

情感联结:烟火气中见证改造成果

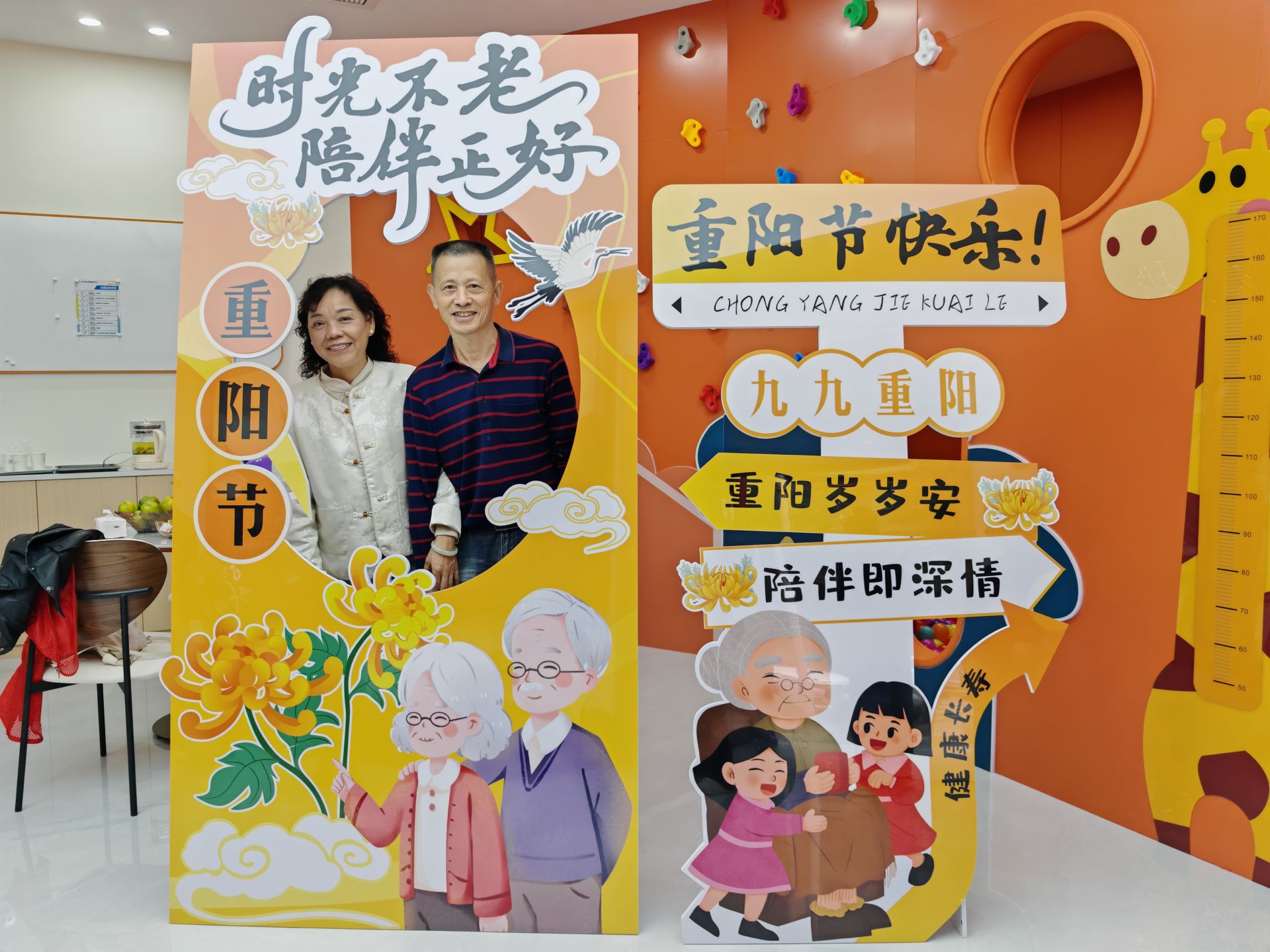

10月18日,和平社区“银龄童伴·社区共暖”重阳节主题活动,成为检验亲民化、便民化改造成效的生动实践。“和乐小剧场”内,老幼互动、邻里相聚,满是浓浓的烟火气与幸福感。

活动现场,书法爱好者刘先奇挥毫写下“重阳敬老”作品,孩子们手绘菊花、现做糕点送上祝福;儿童为老人献贺卡、递菊花茶,老幼结对参观功能区,老人讲述社区变迁,儿童分享喜爱的活动区域;社区志愿者与孩子们共读《重阳节的传说》,详解“插茱萸”等传统习俗;“中国好人”龚文龙分享敬老故事,老年舞蹈、儿童拉丁舞轮番上演,大合唱《没有共产党就没有新中国》将活动气氛推向高潮。

作为我市首例老旧社区亲民化改造试点,和平社区的实践充分证明,老旧社区的“新生”,关键在于坚守“以居民为中心”的理念。该社区相关负责人表示,将持续优化“四和”功能区细节设置,推动“一老一小”服务活动常态化开展,完善志愿服务积分机制,让每一处空间都充满温度,每一项服务都贴合民心,为全市老旧社区亲民化改造探索试点经验。

一审:璩 靓

二审:范先浩

三审:姚文婷