云上大冶报道(记者 王悠)“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。”上世纪六七十年代,对于城里的知识青年来说,是一段特殊的印记。1974年10月至1976年8月,黄石商业系统职工子女先后有三批共200余名应届初高毕业生积极响应党的号召,来到陈贵镇南山村这片热土,用青春和汗水建设南山、磨砺自己。

在那段艰苦奋斗的岁月中,上演了一个个感人至深的知青故事,形成了极具特色的南山知青精神。

心怀期待 上山下乡

在当时,知识青年能够参加“上山下乡”是极为光荣的事,200余名青年拎着简易的行李,怀着紧张的心情,踏上远方的路,开始新的征程。

“我现在依然清楚记得,村民们早早就在村口等着,车一停就蜂拥而至,抢着提行李被盖。”南山公社知青竺伟说,尽管时过境迁,但那时的场景仍历历在目。

初到农村,有欢喜也有失落。

谢丽萍是主动要求下乡插队的,来之前在脑海中想了无数次农村的场景,但一路上的颠簸和当时落后的农村情景,还是让她有点犯怵,可她从未退缩。

“我来的那天下着淅淅沥沥的小雨,农村条件特别简陋,一想到要在这里生活,鼻子就泛酸。”陈文华是家里唯一的女孩,从小被家人宠爱的她,内心如同天气一般充满阴霾。

当然,初来乍到,更多的是感动。

那时,知青点都没有建,为了让知青们有房住、有床睡,村民们主动把房子腾出来,架上床板,铺上稻草,盖上棉絮。

“他们生怕我们睡不舒坦,那个被褥整理了一遍又一遍。”龚景明缓缓地说道,这些小小的细节,成为他心中珍藏的记忆。

知青们会轮流到村民家里吃“派饭”,大伙总是把家里攒得舍不得吃的鸡蛋、荤食拿出来招待,让知青们上桌坐着吃,自个儿在一旁蹲着吃点杂粮。

就这样,一群十多岁的知识青年,怀着满腔热血,相聚在南山公社,在“广阔天地”接受“贫下中农的再教育”。

扑下身子 扎根乡土

农民教、知青学。经过几个月时间,知青们逐渐学会了干农活,双手被磨出血泡,双脚结出老茧。

“刚来时,连锄头都拿不动,更别说用它锄地。”何忠红被分到第十生产队,她个子不高,干起活也非常吃力,在老农民的手把手指导下,她也跟着大伙挑起百来斤的担子,在田间地头穿梭。

“那担子比我人还重,一口气挑上肩膀,期间哪怕牙都咬碎了,都不敢歇歇脚。”

之后,知青们在劳动的同时,开始建设知青点,添砖、加瓦、砌墙……

在共同的努力下,林场、茶场、三根祠、王祠、雷山、洋塘六个知青点陆陆续续建起来了,成了知青们“第二个家”。

王道富担任着生产队的队长,每天比别人起得早,睡得晚、干得多,这一熬就是五年。“那时,我负责敲钟、分工、指挥,还得带头干活,感觉浑身都有用不完的劲。”

谢丽萍所在的生产队,土壤贫瘠,广种无收。但知青们不服输,对田地来回翻土,购买秧苗和肥料,一点一点地尝试。劳动时,连脚底都在冒汗,时间长了容易打滑,大伙儿索性脱掉鞋子,打着赤脚干活。

每年农历四五月间,知青们要下田去拔秧、栽秧,“那时候真的苦,齐腰深的水田二话不说,就往里面跳。”谢丽萍说,水田里很多蚂蟥,悄无声息地吸附在腿上,晚上干完活回到宿舍,女知青们脱去衣物,早已吸饱血的蚂蟥“簌簌”往下落,大家纷纷“哇哇”大哭,说不清是害怕还是委屈。

功夫不负有心人,田地有收成了,知青们用自己种的麦子磨成面粉做成馒头,大口大口地吃着,满满的成就感。

南山山高路远,去山下往返一趟要两三个小时。满山都是荒草、荆棘,到处裸露石头。

知青们在农民们的指导下,割草砍柴、开荒种地,栽下一棵棵杉树苗、茶树苗。手磨出了血泡、脚被石头棘刺划破口子,胳膊和腰又痛又酸,但没一个人请假歇工。

“为了不耽搁劳动,我们自带干粮,饿了就啃几口,渴了就在小溪里舀水。”陈文华说,即便如此,累和饿成为常态。由于地理环境和气温等客观因素,山地上种不了菜,生活非常艰苦,一年四季吃咸菜、腐乳。

“双抢”是在小暑到立秋的时间段,也是一年中最热的时候,是最为辛苦的农活。

“早种一天多打粮、晚种一天秋歉收”。知青们天不亮就出门,收割、脱粒、晒谷、犁田、插秧等环节,每个都是体力活,累得双手抬不动,走路腿打颤,身上的衣服也被汗水湿了又干,干了又湿,反反复复,布满盐霜。

“晴天一身汗、雨天一身泥、火烤胸前暖、风吹背后寒。”也成为知青们农忙季节的集体记忆。

热爱生活 乐观向上

在日复一日、年复一年的劳动中,知青们学会了插秧、割谷、犁田、种树等各式各样的农活,虽然很苦很累,但大家从无怨言。

在雨天或农闲时,知青们自编自演丰富多彩的文艺节目,收工后步行十几公里,到王祠村、纪家湾、三根祠等地为乡亲们义务演出。

“我们就在村口的土坡上,为村民们表演三句半、小魔术、歌唱、舞蹈等,他们里三层外三层围得水泄不通,脸上洋溢着喜悦,演出结束后仍依依不舍,期待着我们下次再来。”陈文华说,走回知青点已经是凌晨了,身体就像灌了铅一样。

虽然疲惫不堪,但知青们未放弃任何学习的机会,团支部每月都组织大家进行集中学习,看报纸、听广播、读文件、写心得。

“每个知青宿舍有一盏煤油灯,每月提供一斤煤油。遇到几个人同时写心得体会或看报读书,那灯被扯来扯去,煤油总不够用。”张吉利说。

在王祠知青点,总是充满着忙碌和欢笑。“当时靠农业,知青们只能解决基本的温饱,所以我们自力更生,借来了缝纫机,加工帆布手套。”杨纯说,在市百货公司的支持下,从最开始一两台缝纫机到最后建起来一个小型缝纫车间,农闲时节,大家每人每天加工20双手套,每双2.2分钱,后来渐渐地又加工工作服、鞋子等劳保用品,实现了粮棉油、蔬菜、猪肉、资金“六自给”。

在南山公社,不仅锻炼了身体、磨炼了意志、培养了友情,也滋生了爱情。

“我和老伴是在这里通过劳动相知、相识、相恋的,我也经常带着家人重回南山,看看当年奋斗过的地方。”林政武和邹冰蓉手牵手,脸上洋溢着幸福的笑容。

在一朝一夕的劳动和生活中,有12对知青组建了幸福的家庭,在艰苦岁月增添了丝丝甜蜜。

情系南山 助推发展

“每年我都回来十几次,这里就是我的家乡。”陈建平说,虽然过了半个世纪,但他和南山紧紧相连。

时针转向1975年底,陈建平第一次返回黄石过年,村里的四个“后生家”每人挑着一箩筐鸡蛋、糯米等物资,陪着他翻几座山、坐车送到家门口,那份情谊至今难忘。

所以,陈建平每次返回知青点时,都不忘给乡亲们捎上几件物品。“那时候瓷碗十分紧俏,好多村民碗口破了也舍不得丢。所以我自己买了四五十个碗,挑回去送给他们。”一路上,陈建平挑着担子,每一步都小心翼翼,生怕碗磕破了。

不仅如此,陈建平还积极为村里文化礼堂出资,村民家里的大事小事他都主动参加,过年时还买了一头猪,每家分几斤肉,就像“走亲戚”一样。

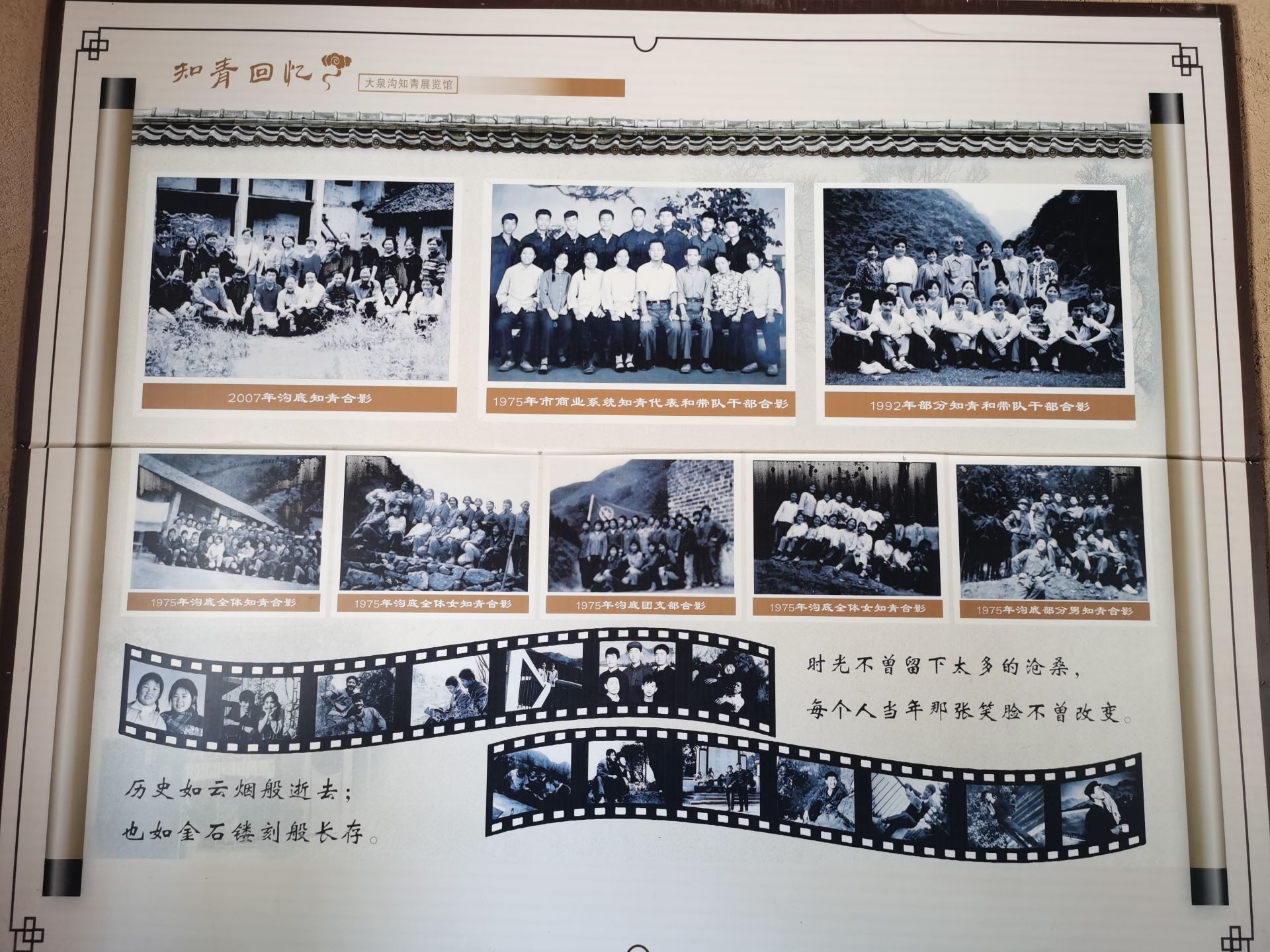

近年来,南山村三根祠湾被列为省级共同缔造试点村,在陈贵镇的大力支持下,进一步修缮知青纪念馆。

知青们听闻之后,积极出谋划策,并主动出资出力出物。如今,场馆已建成并开放,是鄂东南地区最好的知青纪念馆,设有知青展厅、知青宿舍、知青记忆等主题展区,里面摆放着数百件珍贵的老物品,还有知青们当年生活劳动的场景。

时光荏苒,岁月如梭,半个世纪过去了,“知青”这个特殊的名词,已经成为时代符号。然而,南山知青故事是一段不可复制的人生经历,承载着一段历史,回首过去,他们是见证者,仰望未来,他们是启示者,知青精神会永远流传下去。

责编丨林 丹 周春明

编审丨李 丹 赵辅拥

监审丨叶 海

云上大冶投稿邮箱:ysdaye@qq.com