云上大冶报道(记者 冯素华 陈婷)春山含翠,茶香漫卷。4月26日,湖北大冶第四届“殷祖白茶”品鉴推介会在茶香氤氲中启幕。这座曾以青铜文明闪耀历史的城市,如今正以“一片茶叶”为支点,撬动三产融合的乡村振兴新图景。作为“荆楚好茶”矩阵的新起之秀,“殷祖白茶”通过文化赋能、科技驱动、产业联动,走出了一条从传统农业到现代产业集群的升级之路,为湖北茶产业冲刺千亿目标注入强劲动能。

“殷祖白茶”

节会经济激活产业新动能

推介会现场,一场别开生面的“殷祖白茶春日养生局”吸引了众多市民参与。在茶艺互动区,专业的茶艺师现场演绎,从水温控制到冲泡手法,每一个细节都彰显着中国传统茶文化的博大精深,市民们也在氤氲茶雾中感受到“一叶见方寸,一茶现万千”的东方美学。与此同时,本地知名甜点店精心打造的白茶口味糕点与甜点,则让传统茶饮以更年轻、更时尚的方式呈现,展现了“殷祖白茶”与时俱进的生命力。

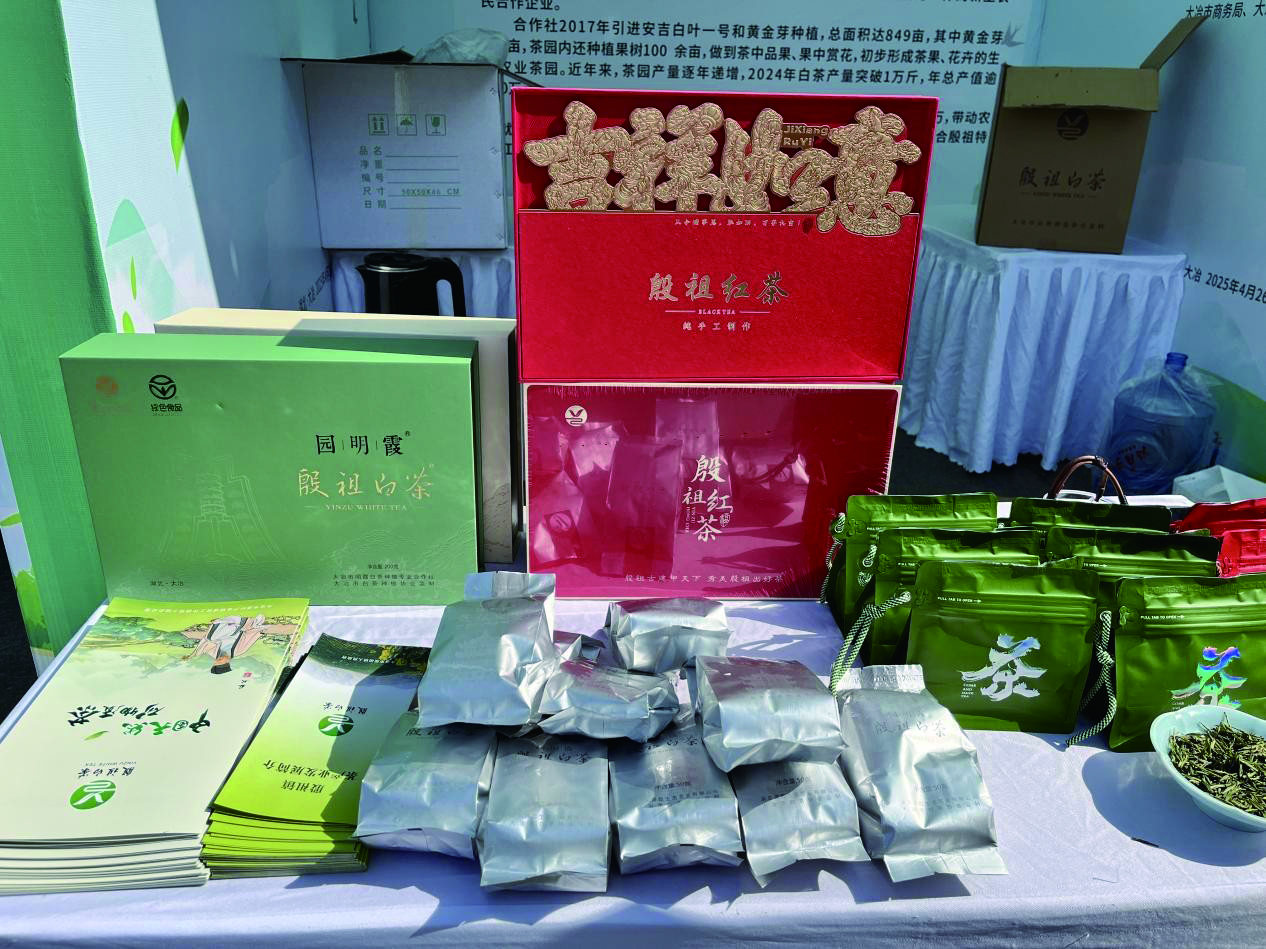

展销区内,20个展位依次排开,来自各乡镇的摊主们热情推介着自家茶场的特色产品。大冶市明霞白茶种植专业合作社的展位前人头攒动,这里既有9.9元的亲民冷萃茶,也有适合日常饮用的口粮茶,更有4两一提、售价千元的高端礼盒,折射出“殷祖白茶”精准的市场分层策略。“我们针对不同的消费群体研发了多样化的产品,高端礼盒也深受欢迎,有客户一次就购买了十几提。”摊主黄女士自豪地介绍道。

以品鉴会为窗口,看“殷祖白茶”市场的“破圈密码”,湖北省农业农村厅种植业处副处长陈迪林用“五美”进行了解读:美在文化厚重,承续三千年青铜冶铸技艺,将“千锤百炼”的工匠精神注入制茶工艺;美在生态优越,依托北纬30°黄金产茶带与富矿土壤,构建“茶林共生”生态系统;美在品质上乘,坚持传统工艺与现代标准相结合;美在拼搏奋斗,延续大冶人勤劳坚韧的品质;美在共品共享,让更多人品尝到这份独特的茶香。

太婆尖知青茶场旧址

品牌建设引领茶业新发展

在大冶的灵山秀水间,“殷祖白茶”以其“白叶金镶边”的独特风姿和“一叶白,满口春”的绝妙滋味,正成为全省茶产业的一张亮丽名片。这一承载宋代茶韵、明清美誉的茶中珍品,依托北纬30°的黄金产茶带优势,在品牌化建设中焕发新生。

2019年,“殷祖白茶”成功注册地理标志商标,同年成立的大冶市白茶种植协会整合24家合作社及周边乡镇资源,推动品牌标准化发展。随后,殷祖镇作为产业核心区形成成熟模式,其他乡镇快速跟进复制。金山店镇投入110余万元在朝阳村建设的茶叶加工厂,实现了“上午采茶、中午制茶、下午包装”的高效运转,真正做到了“种、产、销”一体化。陈贵镇、灵乡镇等也同步引进现代化加工设备,通过“人工采摘+智慧制茶”的黄金组合,既保留了白茶的最佳形态,又激发了最纯正的风味,显著提升了经济效益。

如今,品牌价值已突破20亿元,先后获评国家地理标志产品、国际茶博会金奖等荣誉,成为带动当地乡村振兴的重要产业。

这个变化正是大冶市推进茶产业规模化、标准化、品牌化的缩影。作为大冶市茶产业链的区域公用品牌,“殷祖白茶”以“中国天然矿物质茶”为产品定位,已发展90余家茶企加盟。今年,全市计划新改建标准化示范茶园基地不少于10个,新增面积1500亩以上,力争示范茶园覆盖率达95%以上。同时,还将推进3家茶叶加工厂的新改(扩)建工作,重点打造1个“殷祖白茶”示范乡镇。

茶旅融合绘就乡村新图景

登上太婆尖茶场,修旧如旧的知青点静静矗立。这里珍藏着一段特殊的茶叶故事:1974年,15位知识青年响应号召来到这里,在荒山上开垦出千亩茶园。

太婆尖茶叶加工厂

“当年下乡知青就住在这里,用最原始的方式制茶。”原太婆尖知青点老厂长邹立明抚摸着泛黄的老照片回忆道。正是这批知青奠定的基础,几十年的茶树不断自然生长,让太婆尖云雾茶崭露头角。如今,经过改造的太婆尖知青茶场旧址保留着当年的布局和风貌,同时,采用原红砖黄土的配色,在茶场旧址后方修建了研学基地和茶叶加工车间,为后期开发成采茶、制茶、品茶、茶居为一体的旅游地做准备。

“七八十年代这里的茶叶就非常俏火,每年都供不应求,现在复垦出约400亩茶园,通过不断挖掘知青文化,我们这的‘知青岁月848’产品销量非常好。”高墙村党支部书记董克咏介绍,因太婆尖每年有上万人的游客量,目前当地已投入160万元建成508米的登山步道,方便游客慕名前来登山游玩。在春夏两季游客较多的时候,也带火了山下农家乐的生意。“农家乐老板也会推出太婆尖特色菜,生意好的时候一年能有30多万元的收入呢!”董克咏说道。

从一片叶子到一杯好茶,从传统农业到三产融合,我市正以“殷祖白茶”为引擎,推动茶产业高质量发展。同时,我市将继续深化品牌建设,完善产业链条,让“茶香四海”的愿景照进现实,为乡村振兴注入强劲动力。

一审:张 敏

二审:范先浩

三审:吴海燕