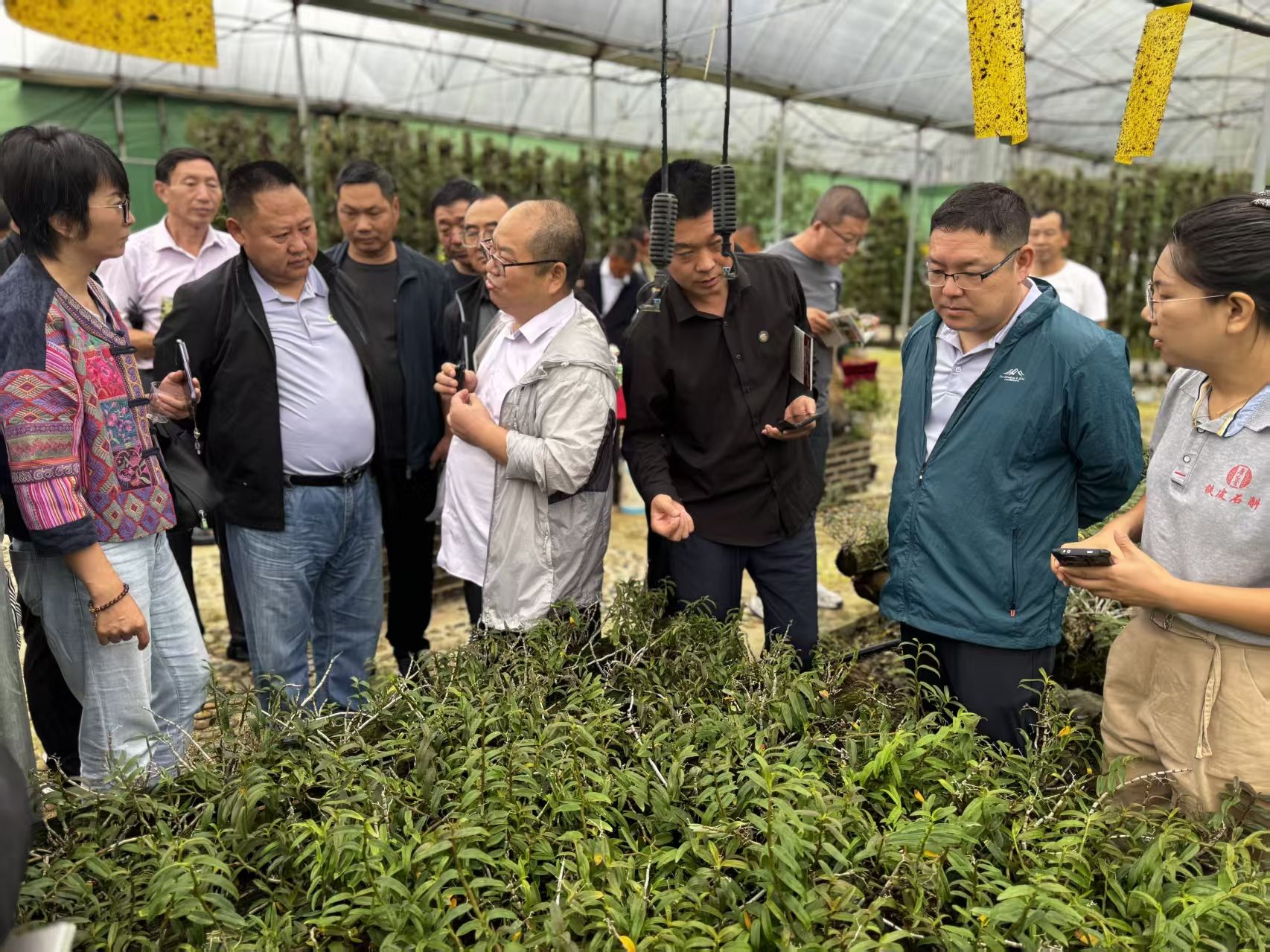

云上大冶报道(记者 郑甜甜 通讯员 黄丽琼)9月25日,华中农业大学教育培训学院联合西北农林大学“头雁”项目中药材产业链专题班,组织70余名乡村产业振兴带头人走进大冶市康之堂农业发展有限公司(以下简称康之堂),开展实地观摩教学,深入探访“铁皮石斛上树、黄精白芨下地”的立体种养模式,零距离学习生态农业“真功夫”。

在康之堂中药材种植基地,学员们先后走访铁皮石斛仿野生种植区和黄精林下种植区,技术员现场演示“绑树种植”等关键技术,并讲解病虫害绿色防控、有机肥替代化肥等生态种植要点。康之堂负责人冯海明给大家算起“生态账”,一亩林地,树上能采10公斤铁皮石斛,树下能挖80公斤黄精,收益比传统种植翻了两番。而曾被视为“低效林地”的山坡,如今通过“林上种石斛、林下育黄精”的立体化种植,成为名副其实的“绿色银行”。

“以前觉得种地只能靠面积,现在才知道‘天上地下’都能生金。”“采用仿野生种植技术,使石斛品质接近野生,价格达到普通产品的1.3倍,林下种植黄精和白芨既保持水土又增加收益,真正实现‘一地双收’。”在交流环节,冯海明与学员围坐畅谈,分享“企业+合作社+农户”的联农带农机制以及“药食同源”产品深加工经验。针对学员提出的销售市场拓展、林下经济扶持政策等问题,企业专家团队逐一解答。

据了解,“头雁”项目是农业农村部、财政部联合实施的乡村产业振兴带头人培育计划,旨在通过高校赋能打造一支“带不走、留得住”的产业领军队伍。华中农业大学教育培训学院相关负责人表示,康之堂的立体种植模式提供了可复制的“大冶经验”,此次教学就是要让学员把“金点子”带回家,推动更多地方实现“绿水青山”变“金山银山”。

据统计,近3年来,我市通过“头雁”项目累计培育中药材、蔬菜等产业带头人40余人,带动全市新型农业经营主体形成“雁阵效应”。其中,康之堂通过“技术共享+订单收购”模式联结100余户农户发展林下经济,户均年增收超2万元。

市农业农村局相关负责人表示,将深化政校企合作,推动“头雁”学员与本地企业“组团”发展,既引进外地先进技术和市场资源,也支持大冶企业借助学员渠道拓展全国市场,形成“双向赋能”新格局。

一审:陈 雪

二审:周春明

三审:卫学平