云上大冶报道(记者 石程曦)在江苏省射阳县,有一个“特庸镇”,是以大冶籍抗日英烈胡特庸的名字命名的。特庸镇是全国著名的蚕桑之乡,镇域面积102平方公里,人口4.4万,下辖12个行政村居,位于射阳县最南端。

胡特庸,原名胡太阳,大冶市罗家桥人,出生于1912年。1935年就读于湖北省立第九中学时加入中国共产党,1936年被捕入狱,后经多方营救获释。

1937年7月7日,“七七事变”爆发,中国进入全民族抗战阶段。当年冬,经地下党组织介绍,胡特庸到湖北省应城县汤池参加共产党举办的干部训练班。

1938年2月,胡特庸回到大冶县工作,并成立了中共大冶特支。从此,胡特庸与其他同志在大冶从事地下工作,组织和领导大冶人民开展抗日救国运动。

1938年8月,中共大冶中心县委成立,胡特庸任县委委员。同年11月,在“项家山事件”中,大冶中心县委被当地反动集团武装包围,有10多名同志英勇牺牲。胡特庸突围脱险后,奔赴皖南参加抗日工作,曾在一个茶馆当跑堂,做党的秘密交通员。

1939年7月,在南竹沟党校学习后,先后任滁县工作团副团长、合肥分区区委书记。

1940年11月,胡特庸随刘少奇同志赴苏北盐城,任盐城县一区区委书记等职。

1941年秋和1942年春,日本侵略军对新四军所在地盐城发动大规模的“扫荡”,华中局和盐阜地区党委研究决定,将盐城分成盐城、建阳、盐东三个县,分县后,改十三区为二区,胡特庸任二区区委书记。当时二区斗争形势十分紧张,在还未来得及发动群众、组织农会、开展土改、减租减息等项工作的情况下,伍佑和便仓的伪军经常下乡“扫荡”,部分地主富农或明或暗同敌人相勾结,狼狈为奸,甚至绑架勒索群众,恐吓威胁群众,要群众交钱交粮,斗争形势非常艰苦。在敌强我弱、艰苦复杂的环境下,胡特庸毫不畏惧,表现得非常沉着镇定,他遵照华中局党委和刘少奇同志的指示,和区里其他同志一道,深入边沿地区,带领民运工作队同志发动群众,机智勇敢地组织地方民兵开展游击战,剿灭不少汉奸和敌伪特务,建立了地方武装政权。老百姓称赞胡特庸同志既是一位机智勇敢的战斗员,又是一位能征善战的指挥员。

1944年夏,二区区委进行在职党员干部整风,他根据当前形势,按照党的中心工作,自编教材,深入浅出地讲解课程,宣传抗日主张和统一战线等各项政策。

抗战胜利后,胡特庸调任盐东县委书记兼部队政委。在永丰区串河乡土改复查试点中,亲自动手总结工作经验,对指导盐东县及邻县的土改复查工作起到了很好的作用,还受到了地区和华中局的表扬。

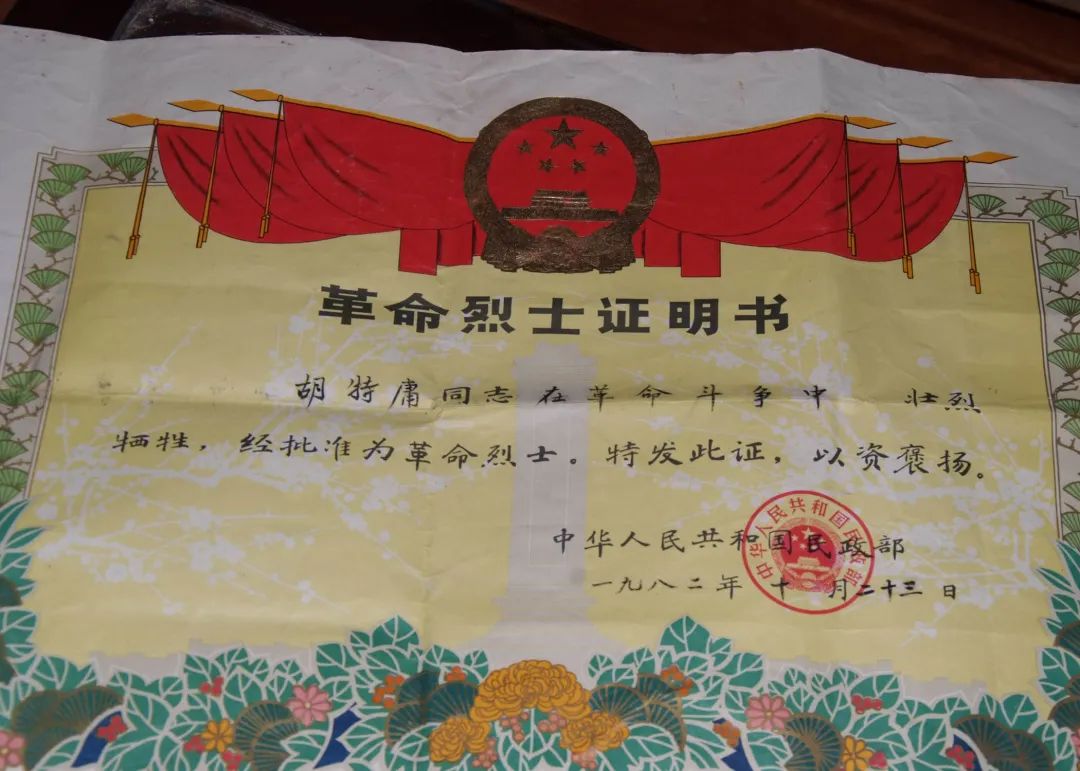

1948年5月27日,胡特庸在北洋岸渡口过河时,遭遇国民党军队,被敌人枪杀,时年36岁。

1948年6月22日,盐东县委在南洋区新丰乡召开追悼会,并决定将永丰区更名为特庸区,以示纪念。新中国成立后,特庸区曾改名为特庸公社、特庸乡,现为特庸镇。

(资料来源:黄石市档案馆、“黄石发布”、大冶市档案馆、盐城广播等)

一审:张 敏

二审:范先浩

三审:姚文婷